この記事は2010年9月15日 The Japan Timesコラムの翻訳です。月1回ぐらいの予定で、日本のWeb事情に関するニュースコラムを寄稿することになりました。主に運営している英語ブログAsiajin.comの読者層開拓が目的です。

The Japan Timesは100年以上の歴史を持つ日本で一番古い英字新聞です。日本のいろいろなニュースが英語で書かれているという意味では、Asiajinの大先輩にあたるメディアです。

主に日本在住の英語話者に読まれている新聞ということで、英語ではまだそれほど紹介されていなかったり、まとまっていなかったりする情報を紹介していこうと思います。

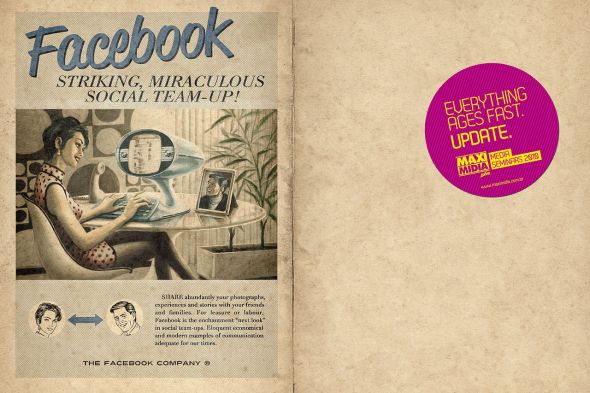

この7月、ソーシャルネットワーキングサイト「フェースブック」の全世界での実効ユーザーが5億人を越えた。米国のインターネット利用者の60%以上がサイトに登録し、その存在は地上のほとんどの国に及んでいる。フェースブックは世界を征服せんとしている、とあなたは思うかもしれない…あなたが英語を話すなら。

しかしながら、フェースブックが西側でそうしたようには市場に食い込めていない地域がある。中国、ロシア、韓国はそれぞれ人気のある自前のサービスを持っている。日本もまた、独自のソーシャルネットワーキングサイトを持ち、その上位3つ: グリー、ミクシィ、モバゲータウン、はフェースブックに目が無いかもしれないというぐらいの激しい競争の最中である。

ミクシィとグリーは共に、2004年の2月に始まった。日本人のなかのテクノロジー好きたちがOrkutを発見していた頃だ。ミクシィ、グリーとも、西側を席巻していた人気のソーシャルネットワークサービスの日本版となることを目指していた。

ミクシィはFriendsterに対する日本の返答だったと考えていい。ウェブのスタートアップ企業イーマーキュリーが一人の技術者を求職サイトファインドジョブからミクシィの開発に回した。誰もが驚いたように、サイトは急速に成長し、今では2,100万人のネットワークを誇っている。フェースブックと同様に、ミクシィは広告販売で利益を上げている – その主要な競争相手たちとは違って。

ミクシィは革新を続けている。先週、この会社は二つの新機能をアナウンスした: ミクシィチェックとミクシィチェックインだ。ミクシィチェックはフェースブックのシェア機能に似ている。チェックインの方はユーザーの物理的な位置にサイト上で情報を紐付けるフォースクエアに似ている。

5年間というもの、ミクシィはソーシャルネットワークの頂点の地位を楽しんできた。しかし先月、グリーは2125万人のユーザーを得たと発表した。これはグリーを日本のNo.1ソーシャルネットワークとするものである。

グリーの成功は日本市場の独特な状況を示している。上位3位の中でミクシィのみが、その名声をパソコン上で獲得した。しかし2007年7月に、携帯電話からのページビューがパソコンからのそれを上回っている、これはソーシャルネットワークの覇権がその戦場を移したということだ。グリーのモバイルプラットフォームでの成功はミクシィ逆転の理由の一つと見られる。初期の2004年にミクシィに対して敗北した後、多くはグリーが消え去ったと考えていた。そのカムバックが始まったのは2006年後半、サイトが人気のなかったパソコン版(まだ存在しているが、そのトラフィックはケータイ版の1%にすぎない)をほぼ放棄してからのことだ。グリーは日本2位の携帯電話会社KDDI auと組み、日本人が呼ぶところのカジュアルゲーム(casual game)、携帯電話向けのシンプルなゲーム群とアバターを持つモバイル版サイトを作った。

グリーCEOの田中良和氏は、グリーのケータイでの再生にあたって韓国のオンラインゲームポータル、ハンゲームを参考にしたと言っている。新生グリーは、釣りや仮想ペットといったゲームで新しいユーザーを獲得した。それらのすべては無料で遊ぶことができる(ただし、ゲーム上の自由度を広げるためのコンテンツを買うこともできる)。ゲーム戦略(とテレビの広告キャンペーン)はウェブユーザーと共振を起こし、グリーをトップに押し上げた。最近、サイトは外部提供のソーシャルゲームを加えることでカジュアルゲームの長い品揃えをさらに伸ばしている。

3位のソーシャルネットワーキングサイト・モバゲータウンもゲーム戦略を取っている。サイトを運営するディーエヌエーはまた、成功したオークションサイトビッダーズを運営し、サイトを2006年に立ち上げた。ディーエヌエーもまた、モバゲータウンの手本にハンゲームを見ている。遅い開設にも関わらず、モバゲータウンはそのユーザー数を2048万人に増やしてきた。成功の要因の一つとして、ユーザーが広告主のサイトを訪問することで仮想通貨を入手できるという仕組みがある。このソーシャルネットワーキングサービスは彼ら自身のカジュアルゲームと同時に外部企業のゲームも提供している。現時点で最も人気の高いゲーム「怪盗ロワイヤル」はフェースブックで人気の「マフィアウォーズ」と似ている。

「マフィアウォーズ」内のキャラクターに似て、日本のソーシャルネットワークサイトの競争はたいへん激しい。ディーエヌエーは日本最大のウェブサイト、ヤフー!ジャパンと共同でヤフー!モバゲーを開設し、ヤフー!ジャパンのユーザーにモバゲータウンのゲームを提供しようとしている。モバゲータウンとグリーはどちらも、トヨタやコカコーラをしのぐほど多量の資金をテレビ広告に注ぎ込んでいる。二つのサイトの運営企業はまた、職種によっては採用に200万円のボーナスを与えるという競争にも巻き込まれている。

これらの現金はどこから来るのか? ミクシィの主要な収入が広告である一方、グリーとモバゲータウンは仮想アイテムを直接ユーザーに販売している。そこでアイテムが売られる仕組みは、アップルのアップストアのそれとは異なる。iPhone上で何かを買うとき、顧客は別の勘定書を受け取る、つまりクレジットカードの請求上で買ったものを見るのだ。グリーやモバゲータウンの場合、多くの購入結果は利用者の電話の請求書に含められる – 本質的に、より気づきにくくなる。この手法は文字通りうまくいき(訳注: 翻訳すると文字通りでもないけど)、両社は広告料金を下げることでミクシィに圧力を掛けることができている。

しかし、先週のミクシィカンファレンスに登場したディーエヌエー社員は、モバゲータウンとミクシーのサービスは競合せず、何らかの協力が可能だと述べた。ディーエヌエーの南場智子社長はまた、ソニーや任天堂を「古顔だ」と言い、それらの企業のレベルを目指している。ディーエヌエーは、「仲間になるか、さもなくば敵だ」という手法も取っているようで、ビデオゲーム開発者達に「モバゲータウンで売りたければグリーで売るべきではない」と言ったとも報じられている。これが事実かは確認はされていないが。

カンファレンスにおいて、ミクシィはまた、中国の人人網、韓国のサイワールドとの提携を発表した。まず、三社は外部企業がアプリケーションの提供者(ミクシィが呼ぶところのSAP)となれるようにするプラットフォームの標準化を行い、三つのソーシャルネットワーキングサイトでそれらが動くようにする。この戦略は主にフェースブック対策である。この提携が彼らのサービスの合併や相互のネットワークの接続といった大きな変化に続くとは思いがたい。しかしこの手のことは国内のユーザーにはアピールするだろう。フェースブックの世界的浸透度は驚くべきものだが、(特にアジアでの)現地化は相対的に劣っている。もしアジアのソーシャルネットワーキングサイトが踏み込んで国際的にネットワークできるという印象を与えることができれば、ユーザーの興味を引くには十分だ。しかしながら、日本市場での飽和を見つつ、ミクシィ、ディーエヌエー、グリー各社は拡大を目指している。実際、ディーエヌエーとグリーはその利益を海外での成長に使うことができる。フェースブックが西側でおそらく独占を維持できるであろう同時期に、日本のソーシャルネットワーク達がオンラインの巨人に挑戦する最上の手段としてアジアに目を向けるという可能性はある。

自分の書いた英文(編集者・校正者にたいへん助けられていますが)を日本語に訳すのは思ったより難しいですね。