アメリカのbogusnewsとも虚構新聞とも言われるOnion News Network発の衝撃のニュース。グーグルがプライバシーを心配するユーザーのためのオプトアウトプログラムを開始したそうです。

Google Opt Out Feature Lets Users Protect Privacy By Moving To Remote Village

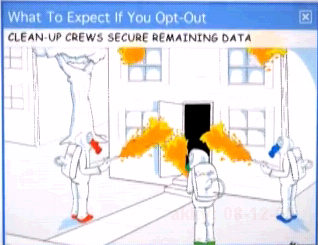

Googleトップページから”Opt Out”ボタンを押したユーザーは、数分でお迎えが来て、家がGoogleローカルページやGoogleマップに出ないように保証してくれます。画像では家を燃やすGoogleプライバシー・エキスパート・チームの人たちが見えますが。まあ、燃えればプライバシー情報も消失しますし、家も航空写真にも出なくなるからプライバシーはかなり高まりますね。

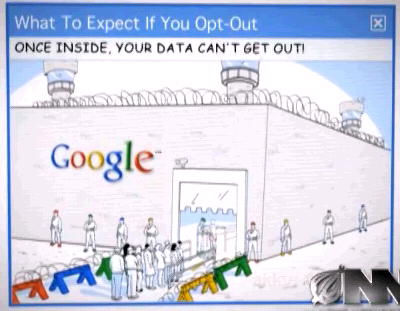

高い壁に囲まれたオプトアウト村では、間違ってもGoogleがあなたのメールを読んでしまったりしないように、コンピュータは存在しません。銀行も病院もないので個人情報を追跡されることもありません。

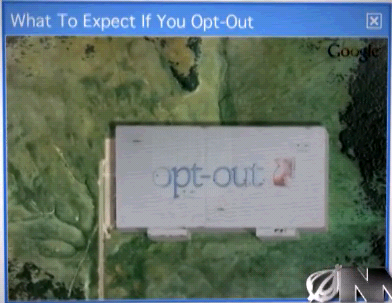

再びGoogleを使うようになって村を出る気になるまでは、外の服も携帯電話も不要なので取り上げられます。頭上は大きな鉄板で囲まれているので、

衛星から撮影される心配も不要。

via The Next Web