組織を変えるIT技術

Akky Akimoto(秋元裕樹)

サイボウズ/Asiajin

アジェンダ

- 自己紹介

- 企業内情報システム

- グループウェア

- Webサービスと社内システム

- 社内システムの選定や導入

自己紹介

Akky Akimoto / 秋元裕樹 / @akky

全員が前回も出席していたとは限らないので、軽く自己紹介

今日の話: 組織を変えるIT技術

- 企業内情報システム

- パブリックなWebサービス

- 上記二つの干渉の歴史

特に情報系・情報共有ツールに関して。そこが本業で詳しいから

基幹系

企業の本業に関わるITシステム

SAP, BAANとか

情報系: 意思決定に関するもの

- 基幹系システムのデータ加工や統計分析

- DWH(Data WareHouse)とOLAP(Online Analytical Processing)

営業の方針を変えた後に売り上げや実際の回収状況がどう変わったか、とか、フィードバックを早く得ることで科学的な経営判断ができるようにするような仕組み。昔は半期や一年の締めをしてみないと会社が上向きかどうかわからないというようなこともあった

情報系: 間接業務に関するもの

- 電話交換システム

- 電子メールシステム

- グループウェア

- CRM(Customer Relationship Management)

- ナレッジマネジメントシステム

定型業務とは

毎日・毎週・毎月繰り返し行うことが決まっている業務

- 月末に請求書を印刷して送付するとか

- 倉庫内の在庫を決まった日に確認し、一定数を下回っていたら追加注文をかけるとか

非定型業務とは

毎回内容が異なる業務

- 人を相手にする場合定型になりにくい - 販売/営業・コールセンター

- 二人以上のチームで行う業務 - 会社というのは多くが二人以上だし、会社間で構成されるチームというのもある

- コミュニケーションを取ることが業務の重要な部分を占める

- 就職活動で企業が「コミュニケーション力」と連呼するのもそれ

非定型業務が増えている/いく

定型業務を担う人間は減っている

- 自動化が容易だから

- 見えやすい例だと自動販売機とか自動改札とかコインパーキングとか(電話交換手とかエレベーターガールとか) - 以前は人間がやっていた

- ウェブサイト自身も小売店やショールームの自動化

- つまり、人間のする作業としてみると非定型業務ばかり増えていくということになる

昔の労働者より今の労働者の方がストレスが多いとしたらこれのせいかも

定型・非定型の境界にある業務

例: Amazon Mechanical Turk - 人を機械として使う

- 写真から人の顔が映ったものだけにチェックする - すでに機械化されてしまった

- 情報サイト(グルメサイトなど)のレビューを小金で書かせるような利用も多い

数年前には人間しかできない作業として発注されていたものが、プログラムでできるように。翻訳とかもそのうち人間がすることではなくなるかも

写真は18世紀ハンガリーのインチキチェス自動機械。中にチェスの名人を隠しいれていた

グループウェアとは

情報系・非定型業務の中のコミュニケーション部分を支援するシステム

- software for group work

- collaboration tool

グループウェアとは

グループウェアの構成要素

グループウェアの構成要素

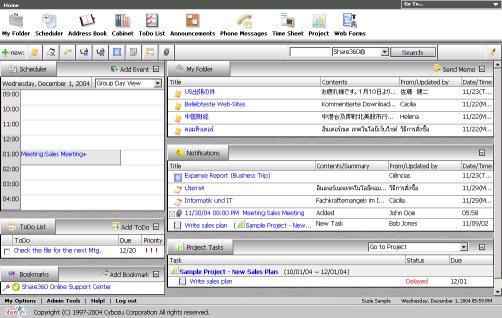

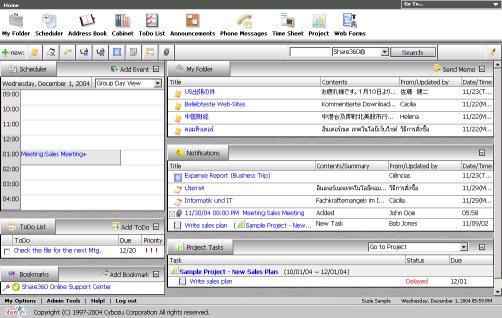

グループウェア・デモ

サイボウズOffice8デモ

グループウェアを例にシステム導入の歴史をみる

システム導入に関わる考慮事項

ウェブ(ブラウザ)以前

- クライアント-サーバシステム

- 専用のアプリを作り、ユーザーのPCに配布・インストール

- ロータスNotesやマイクロソフトExchangeはこの時代からある

ほんとうはこの前に、一台のパソコンに全員がつなげてログインするダム端末のシステムがある

クライアント・サーバシステムの弱点

社員が1万人いると…

- 1万台のPCにソフトをインストール(当時はCD-ROM等を手で運んで)

- 障害修正で1万台をアップグレード

- 運用管理のコストがたいへん

ウェブの登場(Windows95) 1995年

- パソコンが有線や無線でそのままネットワークにつながるようになった

- ウェブブラウザという汎用クライアントがOSに付属するようになった

- ブラウザベースのグループウェアが登場(サイボウズ他10社以上)

- サーバー側のシステムだけ直せばアップグレードできる

もちろん、Exchangeやロータスもウェブからアクセスできるように変身

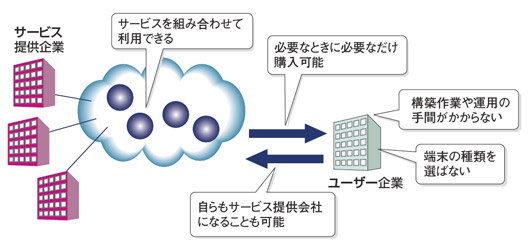

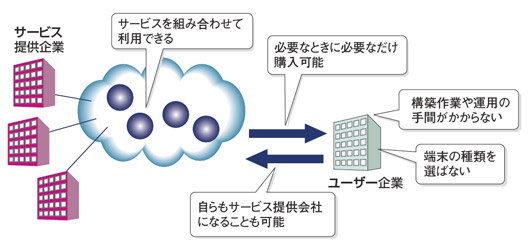

クラウドの流行 2008年頃

サーバーの管理だってたいへん

- サーバーも外部の業者のところにまかせて、ネットワーク経由で利用

- クラウド = 実はASPという名前で前からあったもの

- 技術的に新登場したというより、ユーザー(企業)が第三者にデータを預けるシステムを許容したことが大きい ← ここにも民間ウェブの影響はある(Gmailなど)

クラウドという言葉自体は、定義がはっきりしない。なんか新しいから使っておけ、というぐらいの謎の用語

ネットと企業システム

特にウェブ登場以降、社内の情報システムはウェブのサービスの影響を受け続けている

- ユーザー視点の利点

- 提供者視点の利点

- ユーザビリティ改善に関する利点

ユーザー(社員)視点の利点

どこかで見たことのあるインタフェース。勘で触ってもそこそこ使える

- ブラウザの使い方

- フォームの入力や送信方法

- コメント・次のページの開き方・ページの戻り方、等の操作方法

専用クライアントだと、たとえ高機能でより多くのことができても、使い方を一から全員に説明しないと利用が始まらない

提供者(開発・運用)視点の利点

システムを開発・提供する側の利点

- 前職や趣味でWebサービスを開発した人材は多いので、スキルのある開発者を集めやすい

- 作るための知識も、ウェブや書籍等豊富

- 運用や管理についても同様

ユーザビリティ改善に関する利点

ユーザビリティ(使いやすさ)。エンドユーザーの評価がシビアなのはどちらか

- ウェブのサービスは、使いにくければユーザーは立ち去る

- 社内システムは使うことを強制されている

使いやすさに関しても、商業ウェブサービスには多くの知見が投入されている

ここで、応答速度の話とかA/Bテストの話につなげる

ユーザビリティに関する面白い事例(1)

マイクロソフトの検索エンジンBingの改善例

- ページの最上部のバーを、とにかくすぐに表示させるように改造した

- (検索結果の表示速度は変わらなかったのに)速くなった気がすると感じた

見えるところだけ先に描いてしまう、というテクニックは良く使われるようになっている

ユーザビリティに関する面白い事例(2)

A/Bテスト

- たとえばユーザーを半分に分け、別々のデザインやテキストを見せる(例)

- その後のユーザーの行動が良い方を採用する

個人ごとに違うものを見せて結果も記録できるウェブならでは

良いというのは、購入者が多かったとかサイトの滞在時間が伸びたとか。サービスの目的によってさまざま。

数万から数百万人のユーザーを相手にこのようなテストを行って改善をしている商用ウェブサービスには、大きくても数万人の社内システムにない知識があることも多い

一般Webサービスから社内システムの転化

さまざまな企業情報システムが、インターネットのサービスから転用されている

掲示板

ウェブ(1991)以前から存在する。訪問者がメッセージを残し、議論等ができる動的なサービス

- グループウェア(の掲示板) 社内コミュニケーション用に適応させたもの

電子メール

ウェブ(1991)以前から存在する。個人と個人の間のメッセージ通達

- 社内情報システムとしても早い段階から導入。それ以前の社内メッセージングに対し、企業間のネットワーク効果も大きい

- 導入初期は「メールで連絡とは不真面目」「メールは遊び」という時代もあった

- スパム(迷惑メール)問題は企業でも同じ

ブログ

Typepad, Bloggers等の、プログラミング(HTML)を覚えなくてもWebサイトに文章を公開できるサービス。オーナー管理・時系列表示・他ブログとの相互リンク生成などが特徴

- 社内ブログ 社内の交流推進や、Know-how, Know-who共有目的。サイボウズもサイボウズブログというのを出していた

今は下火になって撤退してるところが多い。仕事と遊びの境界を引けなかったとか、使った以上のビジネス的な利益を得られなかったとか。そもそもブログが続く人のほうが少ない

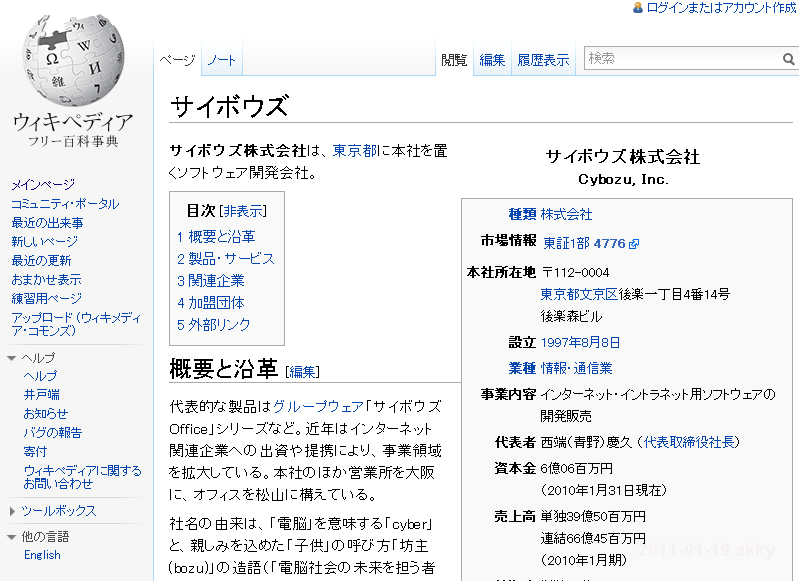

Wiki

Wikipediaを始めとするWebページ共同編集サービス

- 社内Wiki エンドユーザーによる社内情報の整理が目的

- 企業向けWikiシステムも複数登場

フラットな編集による知識の共有が、どれぐらい企業に会うか

チャット・マイクロブログ

リアルタイムに近い短いメッセージのやりとりができるサービス

- 社内コミュニケーションの円滑化が目的。話しかけるのに対し距離の問題・他人の作業を中断しない点を解決、記録が残る利点も

- Yammer, Salesforce Chatterなど企業版も登場

これも遊びと誤解されやすい。ただし会議に近いとも言える

ポータル化、タイムライン化

多数の異なる情報をユーザー毎にカスタマイズし、一括表示

前述の多くのシステムが乱立する状態の解消を目指す

- ヤフー → 社内ポータル(弊社だとガルーン)

- FriendFeedやFacebookのニュースフィード

チェックしないといけないものがたくさん。これを解決しないと情報の洪水で溺れてしまう。ポータル以外にもフィルタリングとかキュレーション(まとめ)なども。まとめは特に日本で活発(2chまとめ, Naverまとめ, Togetterなど)

(今後)ソーシャルゲーム

仮想の商品やランキング、バッヂ等でユーザーにインセンティブを与える(モバゲータウン, グリー等)

- ゲーム化 (Gamification)

- 小出しの達成感で利用者をコントロールする

- 社内システムでも今後取り入れられると思われる

企業システムでまだ前面に押しているところはないか

まとめ: 一般Webサービスから社内システム

- オープンなウェブと社内システムは決して無関係ではない

- …かといってWWWで主流になったコミュニケーションサービスが全部企業向けに成功するというわけでもない

各社内○○の現時点での成績については口頭で

社内ITシステムの選定や導入に関する雑多なトピック

日本企業は決裁権は年取らないと得られないけど、評価や導入判断はかなり若くても任されたりするので、意外にすぐ必要になるかも。

アメリカと日本の業務システム導入手順の違い

企業の個性もあるので「傾向」に過ぎませんが

- アメリカ - システムに人を合わせる

- 日本 - 人にシステムを合わせる

アメリカのシステム導入

- AシステムをBシステムに入れ替える→Aに詳しい人材を解雇、Bに詳しい人材を雇う

- 結果として、出来合いのシステムに業務を合わせやすい

しかし、いつでも解雇されうる社会は解雇される側(で再就職がたいへんな人)にはきついですね。そして、AをBに入れ替える判断が必ずしも正しかったり、意味があったりするケースばかりでもない

日本のシステム導入

- 今やっている業務を電子化したい (例: 電子ハンコ)

- 担当者はそのまま電子化された業務に当てる

- 業務の合理性の見直しが起こりにくい (例: 電子メールの「様」つけマナー, 後述)

- テイラーメイド・カスタマイズが増える。それを商売にする業者も

電子ハンコの意味は? ハンコの形をしたマークをパソコンの画面に表示することのおかしさ。

ただしアメリカも完全に抜け出ているわけではない。デスクトップとかファイルフォルダとかゴミ箱とか、既存の道具をパソコンでも引きずっているところはある

様つけもひどいが、昔企業向けグループウェアで役職順に宛先が並ぶようにという要求仕様があった

アメリカのシステム管理

- CIO等が導入を決定し、情報システム部門が全社に強制する

- アプリケーションのインストール等は、すべて専門家が行う

日本のシステム管理

- 現場が導入を決めて、情報システム部門(もしあれば)がそれをサポートする

- 各自が使う道具を選び、自身でインストール

サイボウズ普及の裏話

- 課長がダウンロードして、勝手に使い始める

- 60日経ったら動かなくなり「お金ください」

- 電車の広告にCD-ROMをぶらさげる、なんて販促も

- 一つの大企業に30個のサイボウズOfficeが

アメリカだとまずありえない話

アメリカでは職務分担がはっきりしているので、IT担当でない者が勝手にアプリケーションをインストールしたりしない。日本でも大企業はそうなっている(のでサイボウズも今の大企業向けの売り方は上記のようなものではありません)

情報システム導入の最大のポイント

- 実は「どのツールを採用するか」ではない

- 全員が使うかどうか。全員が使わないものは機能しない

- 日本の場合、経営層が使わなかったりする。秘書に入力させるとか

- 全員が使うなら、多少非力なツールでもコミュニケーションは進む

アメリカでは考えられないけど。マネージャー層のITリテラシの問題。ITリテラシを持つことはマネージャー昇格に影響しない?

国際化とビジネス習慣の違い

サイボウズで日本のソフトウェア製品をアメリカに持ち込むという貴重な経験

- デザインの違い

- タイムゾーン

- 「確認ページ」文化

- 会社と営業の関係がまったく違う

アメリカでは考えられないけど。マネージャー層のITリテラシの問題。ITリテラシを持つことはマネージャー昇格に影響しない?

デザインの違い

- サイボウズOfficeのパステル調が受け入れられなかったアメリカ

- ビジネスソフトはグレー等で落ち着いたデザイン

漫画とかカワイイ系もだ。仕事場では真面目重要なアメリカと、意外にいろいろ緩い日本

タイムゾーン

- アメリカ本土だけでも4つの大きなタイムゾーン

- スケジュールで予定を共有するときに、自分と相手のどちらの時間で入れるのか

夏時間とかも

顧客情報管理

グループウェアのアドレス帳で顧客管理? ありえない

- 日本の営業は全員で顧客名簿を共有する(からそれで良かった)

- アメリカの営業は自分の顧客名簿を持って会社を渡り歩く

投稿確認ページ

- 重要な投稿では確認画面を出さないと顧客から文句が来る日本

- 確認画面を出してもそれを見ずに作業を終えてしまい、投稿がされないと文句が来るアメリカ

失敗をおそれる日本人と、とりあえずやってみるアメリカ人

まとめ: 社内システムはインターネットと無縁ではない

- ウェブサービスの社内化

- スマートフォンやアプリの流行も

プライベートでのウェブ利用経験も、社内システムの選定や評価につながる

おわり・質疑応答

連絡先

- Asiajin

- 後日質問あればツイッター @akky か、

- メール akimoto [at] gmail.com